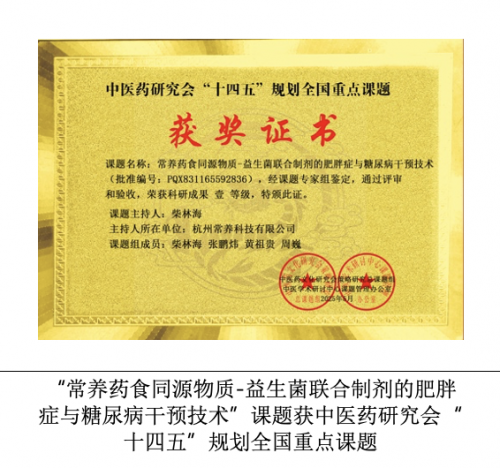

2025年5月,中医药研究会“十四五”规划全国重点课题名单揭晓,“常养药食同源物质-益生菌联合制剂的肥胖症与糖尿病干预技术”的入选,让业界对这项融合传统智慧与现代科技的研究投以关注。近日,我们走进常养健康研究院,与院长柴林海深入对话,探寻这项研究如何从实验室走向生活应用,为代谢疾病患者带来新的可能。

一间研究院的跨学科突围

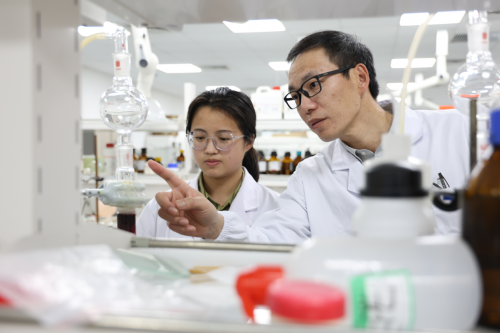

常养健康研究院的实验室里,正在模拟健康人群的肠道菌群生态来分解药食同源中药提取物。从目前的临床结果来看,分解后的产物更容易被人体吸收,对人体肠道菌群生态的改善能力也更强。“代谢问题从来不是单一器官的故障,而是全身系统的失衡,研究必须打破学科壁垒。”柴林海说。常养健康研究院的研究团队由一批跨学科的研究人员组成,涵盖了中医学、中药学、营养学、微生物学、自动化控制等领域。这支团队的背后,是一张强大的学研网络:依托中国医药大学(台湾)、浙江中医药大学的理论支撑,联合浙江省农科院微生态与营养健康国家重点实验室的技术平台,通过杭州第二人民医院等临床机构的验证支持,形成了“基础研究-应用研发-临床验证”的完整链条。

“就像这次入选的课题,是我们多年研究的成果,如何用肠道菌群在体外分解中药,使分解后的物质被人体吸收后到达的效果更好。”柴林海指向实验台的样本,“比如用肠道菌群分解茯苓后得到物质,不仅用量少,效果比原来更好,还能改善肠道菌群生态,改善肠道代谢能力,这就是跨学科融合的价值。”

从“控制”到“修复”:技术突破的关键一跃

在代谢疾病干预领域,存在一个“药不能停”的难题。药物能快速控制血糖、体重等指标,却难以解决胰岛素抵抗、肠道菌群失衡等根源问题,需要长期服药才能维持指标正常。常养的这项课题,正试图解开这一难点。

“肥胖与糖尿病看似独立,实则共享‘肠道微生态-代谢轴’这一核心通路。”柴林海解释,课题的突破点在于“双靶点干预”:一方面,要以中医经方思维筛选出药食同源物质,通过现代制剂技术提升其生物利用度;另一方面,匹配自主研发的益生菌菌株,定植后可分解中药成分产生活性代谢物,增强肠道屏障功能。

这一技术已在合作的三甲医院完成临床观察:参与试验的肥胖合并血糖异常患者,6个月干预后体重平均下降8.2%,胰岛素敏感性提升34%,肠道菌群多样性显著改善。“我们见过一位多囊卵巢综合征患者,因肥胖导致排卵障碍,传统减重反复反弹。用联合制剂干预后,不仅体重下降,更通过调节肠道菌群改善了内分泌,最终自然受孕。”柴林海说,这正是“代谢修复”的核心——不是对抗指标,而是重建身体的平衡机制。

科研落地:从课题到生活应用的全链条

如今,常养健康研究院这项重点课题的成果已转化为多款核心功能营养包,纳入常养健康的“健康管理服务+功能营养”体系中。通过医学诊断结合用户生活习性,营养师团队会为减重、糖尿病等人群定制专属方案——从饮食作息规范到运动计划制定,从功能营养补充到肠道菌群调节,让实验室的研究成果通过营养师1V1陪伴式服务落地到日常生活。

据了解,该技术已入选中医药研究会推广目录,依托常养健康覆盖全国的医疗协同网络,正逐步惠及更多代谢疾病患者。“代谢修复是场持久战,”柴林海望着实验室里新一批待检测的样本,“我们的目标,是让厨房代替药房,用精准的营养食品代替药品,从根源上解决代谢问题。”

从课题立项到服务落地,这场关于代谢修复的探索,正在常养健康的实践中,书写着从科研到民生的答卷。

关键词: